Informationstafel mit Blick auf die Lage des einstigen Kastells von Mauer.

„Gemma zur großen Eiche?“ Diese Frage begleitete mich als echte Mauringerin seit früher Kindheit an. Wieso? Das konnte wohl niemand von uns Mauringer Kindern beantworten. Es war, als ob wir von ihr magisch angezogen wurden. Die Eiche thronte auf diesem kleinen Hügel und hielt ‘Audienz’, um uns einen wunderbaren Spielplatz zu bieten. Sie schien ihr wachsames Auge über die ganze Ortschaft zu haben und diese zu beschützen. Egal, ob man sie alleine oder in einer Gruppe besuchte, anschließend fühlten wir uns unbeschwert und glücklich.

Es ist kein Wunder, dass mich nach vielen Jahren fern der Heimat, die ‚große Eiche‘ wieder in ihren Bann zog. Nun, viel älter und reifer, erkenne ich die außergewöhnliche Energie und den meditativen Charakter, den diese Zone in seiner Gesamtheit ausmacht, aber noch nicht ihren Ursprung.

Altes trifft Neues

Als sei die Zeit still geblieben breiten sich ‘zu ihren Füßen’ landwirtschaftlich bestellte Felder aus. Auf einem kleinen Hügel im Südwesten von Mauer bietet sich ein Blick auf die Ansiedlung sowie die sich dahinter erhebende nächste Hügelkette von Öhling, samt Wald- und Wiesenabschnitten.

Ein auf ihrem Stamm angebrachtes, für mich neues Schild, weist darauf hin, dass diese Eiche von der Niederösterreichischen Landesregierung zum Naturdenkmal deklariert wurde.

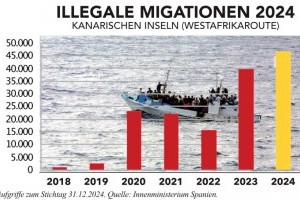

Ebenfalls neu ist die lebensgroße Figur eines römischen Söldners aus Edelrost-Metall, der wie ein stummer Wächter diesen besonderen Platz zu schützen scheint. Aus einer ebenfalls angebrachten Informationstafel geht hervor, dass sich hier die Nummer vier der acht Stationen vom ‘Römerweg Mauer ... mit Murus auf antiken Spuren’ befindet. Durch eine Aussparung dieser Tafel kann ein Blick auf die Lage des einstigen Auxiliarkastells von Mauer werfen (siehe Foto re.).

Ebenfalls neu ist die lebensgroße Figur eines römischen Söldners aus Edelrost-Metall, der wie ein stummer Wächter diesen besonderen Platz zu schützen scheint. Aus einer ebenfalls angebrachten Informationstafel geht hervor, dass sich hier die Nummer vier der acht Stationen vom ‘Römerweg Mauer ... mit Murus auf antiken Spuren’ befindet. Durch eine Aussparung dieser Tafel kann ein Blick auf die Lage des einstigen Auxiliarkastells von Mauer werfen (siehe Foto re.).

Als Heimkehrerin weckte diese bis dato für mich unbekannte Geschichte, die meine Heimatortschaft zu bieten hat, natürlich mein Interesse derart, sodass ich mich auf eine kleine antike Spurensuche begeben musste! Was macht die Magie der Eiche tatsächlich aus? Wie alt mag sie wohl sein? Wie groß? Welche Symbolik hatte sie für die kulturgeschichtliche Entwicklung Europas, vor allem aber im Hinblick auf die römische Gesellschaft im Kontext zu meinem Heimatdorf?

Es beginnt mit dem Baum ...

Die ältesten Eichen weltweit reichen etwa 44 Millionen Jahre zurück und wurden im nordamerikanischen Staat Oregon ausgemacht. Irgendwie schaffte es diese Baumart vor Tausenden von Jahren ihren Weg nach Europa zu finden, wo sie ideale Wachstumsbedingungen auf dem fruchtbaren und dicht bewaldeten Kontinent vorfand und sich rasant verbreitete. Vor allem England schien ein Paradies für Eichen zu sein, wo nach wie vor die meisten in Europa vorkommen, als auch die dicksten Exemplare. Mehr als die Hälfte aller Eichen in Europa mit einem Stammumfang von über neun Metern sind dort zu finden.

Heutzutage dominieren von den insgesamt 400 Arten vor allem die Traubeneiche (Quercus petraea) und Stieleiche (Quercus robust).

Sie können sehr alt werden, bis zu tausend Jahre. Das hat ihr den Beinamen ‚Baum der Ewigkeit‘ eingebracht und der dicke Stamm vermittelte seit jeher Stabilität, Stärke und Kraft.

In Österreich gibt es beispielsweise im Lainzer Tiergarten in Wien Hietzing ein monumentales Exemplar einer Traubeneiche mit einem Stammumfang von 6,33 Metern.1) ‚Unsere große Eiche‘ in Mauer, die ich im Dezember selbst vermessen habe, misst immerhin fünf Meter im Umfang, ohne wissenschaftlichen Anspruch einer millimetergenauen Korrektheit zu beanspruchen.

Trotz ihrer dichten wolkenartigen Baumkrone können Eichen eine Wuchshöhe von 35 Metern und mehr erreichen. Ihre Blätter fühlen sich lappenartig an und haben eine markante sanft wellige Kante.

An ihrer rissigen Rinde siedeln sich gerne Moose und Flechten an. Die Bäume bieten Wildtieren einen essenziellen Lebensraum, z. B. für mindestens 280 Insektenarten.

Die Eiche: Das Sinnbild des römischen „Goldenen Zeitalters“

Die Eiche: Das Sinnbild des römischen „Goldenen Zeitalters“

Das Urltal zählte während der sogenannten Hallstattzeit (800 - 400 v. Chr.) zum keltischen Königreich Noricum. Vor etwa 2.000 Jahren wurde das Gebiet friedlich als Provinz in das Römische Reich eingegliedert. Die Romanisierung zog eine rege Bautätigkeit mit sich, die vornehmlich von Soldaten erbracht wurde, sofern sie nicht zu kriegerischen Auseinandersetzungen abkommandiert waren.

Die Gegend um Mauer war dicht bewaldet und dünn besiedelt, doch die natürlichen Gegebenheiten mit den sanften Hügeln des Alpenvorlands sowie die Nähe zur Donau-Grenze bot sich als Standort zur Grenzabsicherung förmlich an. Und so entstand das Kastell Mauer zu Ad Juvense und in Folge an einem strategisch optimalen Verkehrsknotenpunkt mit gut ausgebauten Straßen, die sich in alle Himmelsrichtungen zerstreuten. So konnten schnelle Versorgung, Transporte, Truppenbewegungen sowie Botenwege innerhalb der Provinz sichergestellt werden. „Alle Wege führen nach Rom.”

Eichen - für die Ewigkeit

Der Name leitet sich aus dem Lateinischen ‚esch‘ (dt. Speise) ab und bezieht sich wohl auf die Früchte. Eichenwälder boten Mensch und Tier alles, was sie zum Überleben im Laufe der Evolution benötigten: Nahrung, Feuer- und Bauholz.

Das Eichenholz war aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften von enormer Bedeutung, denn es ist stabil, massiv und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und ja, sogar Salzwasser zwingt sie nicht in die Knie! Schließlich heißt es im Volksmund „Wer auf Eichen setzt, der baut für die Ewigkeit!“

Etwas Toleranz ist manchmal von der Optik gefordert, denn obwohl sich Eichen kompromisslos gegen Naturgewalten wehren, sie bilden bei Bruchverletzungen keine Sekundärkrone mehr aus und Abbruchverletzungen bleiben als deutlich sichtbare Wunden zurück. Manchmal bleibt sogar nur noch der wuchtige, ausgehöhlte Stamm von der einstigen Pracht über, sofern er nicht gefällt wurde und sich seinem natürlichen Lebenszyklus ergeben hat.

Bei den Römern hatten Eichen einen sehr hohen Stellenwert. Im Imperium Romanum wurde Eichenholz für vielerlei Verwendungszwecke genutzt, wie z. B. für die Herstellung von Baugerüsten, Dachgebälk, beim Straßenbau, für Mobiliar und Gebrauchsgegenstände, Skulpturen, Werkzeuge und nicht zuletzt Schiffe. Zudem wurden die Eichendauben, also der innerste Kern des Baums, für die Herstellung von Eichenfässern verwendet und sogar exportiert. Auch heute wird Wein oder Rum sehr gerne in Eichenfässern zum Reifen gelagert. Als Holzkohle ist Eichenholz ebenso beliebt, um Schinken oder Käse zu räuchern.

Doch Achtung hinsichtlich Verzehr: Rohe Eicheln sind giftig und können von uns Menschen nur dann verzehrt werden, wenn sie geröstet, geschält und mehrere Tage zum Lösen der Gerbstoffe gewässert wurden.

Aus der Natur ... in die Natur

Die heilende Wirkung der Eichenrinde aufgrund ihres hohen Gehalts an Gerbstoffen, die entzündungshemmend, austrocknend und zusammenziehend wirken, kam sie einst bei nässenden Ekzemen zum Einsatz, aber auch zum Stillen von oberflächlichen Blutungen und durch die keimhemmende Wirkung auf Bakterien und Viren zudem zur Wundheilung. Sie soll auch eine harntreibende Wirkung haben. Auch heutzutage sind Produkte aus Eichen in der Naturmedizin zu finden.6) Und am Ende ihres Lebenszyklus hinterlassen sie mit ihrem Zerfall wertvollen fruchtbaren Humus.

Ergo: Eichen wurden zu 100 % verwertet. Ein ökologisch sauberer, in sich geschlossener Zyklus. Motto: „Aus der Natur und in die Natur“.

Eichenkronen für die ewigen Helden Roms

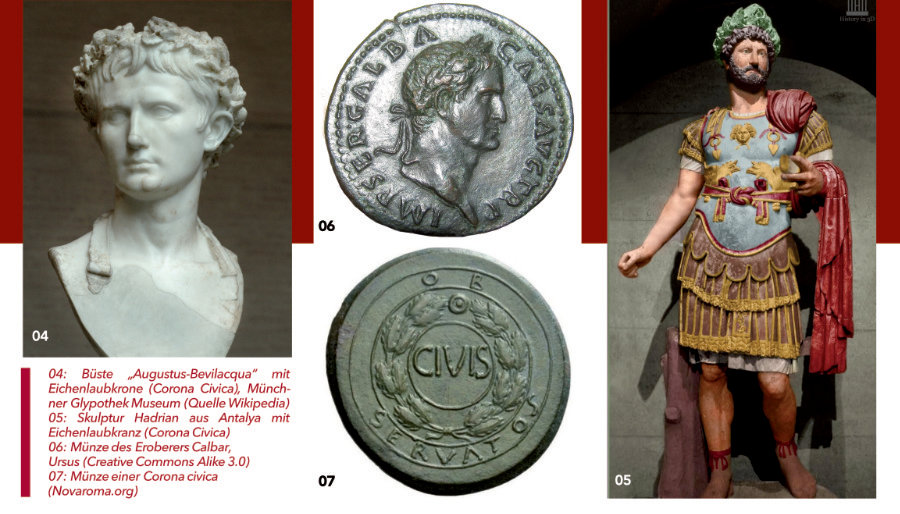

Eichen hatten in der römischen Kultur eine doppelte Wertschätzung, eine religiöse und eine profane. Letztere zeigte sich in Form der Bürgerkrone Corona civica, der höchsten Auszeichnung, die einem römischen Bürger verliehen werden konnte.2) Diese Krone aus Eichenlaubblättern konnte vom Senat in Anerkennung für die Rettung des Lebens von Mitbürgern, dessen Bürgerrechte oder römische Identität während einer Schlacht, verliehen werden. Es war die höchste militärische Auszeichnung, vor allem wenn der Feind getötet, dessen Rüstung genommen und der Platz bis zur Rettung gehalten werden konnte.

Träger dieser Auszeichnung wurden lebenslang als Helden verehrt und hatten einige Privilegien, wie beispielsweise eine dauerhafte Befreiung von der Steuerpflicht. Zudem war den Helden der Zutritt bei Senatstreffen gesichert und sei es nur als Besucher. Trugen sie die Eichenlaubkrone bei öffentlichen Veranstaltungen, dann musste applaudiert werden und alle Anwesenden, einschließlich der Ranghöchsten, mussten aufstehen. Die kulturelle Bedeutung der Corona civica bei den Römern ist in etlichen Büsten, Gemälden und Münzen evident.

Europas Mythen und Sagen, Götter und Verehrung der Eiche

Europas Mythen und Sagen, Götter und Verehrung der Eiche

Eichen überstrahlen durch die Wuchshöhe oftmals die Gegend, werden allerdings auch häufiger vom Blitz getroffen. Vielleicht führte dieses unheimliche Phänomen dazu, dass in vielen alten Kulturen der Eiche eine große Symbolkraft und ähnliche Symbolik zugeschrieben wurde. Dieser Baum, als Quelle der Weisheit, bot zudem die Möglichkeit, mit Göttern zu kommunizieren bzw. meditieren und galt als heilig.

Eichen stellen einen wichtigen Teil der europäischen Kulturen dar und das spiegelt sich in vielen Mythen und Sagen wider:

• Für die spirituellen Druiden, oft auch als Priester, Philosophen und Richter tätig, spielte die Eiche bei ihren Bräuchen und Riten eine wichtige Rolle. Sogar der Name dieser Kultur soll sich vom lateinischen Begriff druides, also Eiche, ableiten.

• In keltischen Sagen war die Eiche der Baum des Himmelsherrschers und Wettergottes Taranis, der als ‚Vater des Waldes‘ mit seiner ‚Buchenkönigin‘ über das Land herrschte. Bei den Kelten wurden praktisch keine kultischen Handlungen ohne Eichenlaub vollzogen.

• In Großbritannien ist die Eiche der Nationalbaum, so wie in Deutschland. Auf dem Eiland befinden sich die bei weitem ältesten und größten Eichen Europas. Mit Weisheit gesegnet soll unter den ‚weisen‘ Eichenbäumen lange Zeit Gericht gehalten, Streitigkeiten geschlichtet und Urteile gefällt worden sein. Die Briten wussten aber auch das Holz zu schätzen, wie beispielsweise für den Schiffsbau. Sir Francis Drake und Lord Nelson sollten alleine für die von ihnen in Auftrag gegebenen …

Schiffe das Holz von etwa 2.500 Bäumen verbraucht haben. Zum Glück wachsen die Eichen in ihren ersten 80 - 120 Jahren besonders schnell. Landläufig heißt es in Großbritannien daher: „England wurde auf Eichen gebaut.”

.jpg)

• Die Nordmänner weihten die mächtige Eiche7) dem Kriegs- und Donnergott Thor, der bei den Germanenstämmen Mitteleuropas Donar genannt wurde. Sie alle verehrten diesen Baum als Archetyp für Stärke und Männlichkeit.

• Bei den Slawen sollen einige Götter im Eichenbaum als eine Art natürlicher Tempel gelebt haben, während dieser die Welt repräsentierte galten die Wurzeln als das Tor zur Unterwelt. Ein Beispiel dafür war Perun oder Perkun, dessen Name sich ebenfalls vom indogermanischen Wort für Eiche ableiten lässt.

• Obwohl im Christentum gegen die heidnischen Glaubenssätze in Zusammenhang mit der Eiche vorgegangen wurde, siehe Papst Gregor Bonifatius‘ Auftrag im Jahr 719 n. Chr., blieben die Mythen und die Mystik dieses Baums erhalten. In der Zeit der Gotik fanden sich häufig Eichenmotive in Einbänden von Bibeln und in der Bibel selbst finden sich etliche Passagen, in der Engel oder Propheten sich in den Baumkronen von Eichen tummeln. Der Baum wurde sogar mit der glaubensstarken Maria in Verbindung gebracht und in der Heraldik sind die Eichenblätter ohnehin nicht zu übersehen.

• Im antiken Griechenland wurden die Waldnymphen, also Dryaden, mit Eichenbäumen assoziiert, deren Name sich vom griechischen Wort drys, für Eiche, ableitet. Viel wichtiger war jedoch die Bedeutung für den Gott des Donners, Zeus, dem die Eiche zugeordnet wurde. Dieser Baum trotzte den zerstörerischen Blitzeinschlägen, blieb standhaft und aufrecht, selbst wenn Teile der Äste dadurch wegbrachen. Die Eiche galt als heiliger Baum und Sitz der obersten Gottheiten.

• Das römische Pendant der griechischen Obergottheit Zeus war Jupiter, der für Werte wie Stärke, Kraft, Ehre, Weisheit, Ausdauer und Unsterblichkeit stand. Als ‚Soldatengott‘ wurde er insbesondere beim Militär sehr verehrt. Sein Attribut ist u. a. das Blitzbündel und die Doppelaxt, die wir auch beim bedeutendsten römerzeitlichen Fund aus dem Jahr 1937, der jemals auf österreichischem Boden gehoben wurde, sehen können.

Kult- oder Kraftplatz

Rosa Schwarzl, die Präsidentin vom Österreichischen Verband für Radiästhesie und Geobiologie attestierte ihn als „Platz mit besonderer Wahrnehmung“, die sich beim Annähern schon einstellt und vice versa wirkt. Um diese außergewöhnlichen Energien wahrzunehmen spielt die individuelle Energie der Person, die diesen Ort aufsucht, eine Rolle, ebenso wie die Aufenthaltsdauer. Körper und Geist bilden eine Einheit und der Mensch erhält genau das, was er oder sie zu diesem Zeitpunkt benötigt. Ergo: Das Individuum lädt sich mit neuer Energie auf bzw. gib überflüssige oder aufgestaute Energien ab. Die Devise lautet: „Sich sein lassen.“

Fazit

Obwohl ich selbst wenig Ahnung von Energie- und Kraftplätzen habe und für mich solche Phänomene schwer zu fassen sind, muss ich doch zugeben, dass der Platz der Eiche etwas Besonderes ist. Vielleicht ist es auch die Lage, abseits vom Lärm der Menschen, die unsere Gedanken klärt und sie auf Reisen schickt.

Beim Blick durch die Aussparung der Informationstafel des Römers kreisen meine Gedanken rund um das ehemalige Kastell von Mauer und wie wohl das Leben der römischen Soldaten sich abgespielt haben mochte. Doch das ist eine andere Geschichte.

Beim Blick durch die Aussparung der Informationstafel des Römers kreisen meine Gedanken rund um das ehemalige Kastell von Mauer und wie wohl das Leben der römischen Soldaten sich abgespielt haben mochte. Doch das ist eine andere Geschichte.

Jedenfalls kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass es keine andere Baumart wie die Eiche derart häufig in der Literatur wiederfindet und bei so vielen verschiedenen indogermanischen Kulturen seit der Antike so eine hohe Wertschätzung genossen hat. Ungeachtet davon, ob die Energie der Eiche empirisch bewiesen werden kann oder nicht, die Magie dieses Baums bleibt wohl auch für unsere nachfolgenden Generationen ein Mysterium. Viel Spaß bei Ihrer persönlichen Entdeckungsreise!

Julija Major

_________________KASTEN____________________

HORTFUND

DOLICHENUSHEILIGTUM

Von den 106 Fundstücken zählte die Statuette „Iupiter Dolichenus auf dem Stier“ (siehe Foto o. li. ) mit den typischen Attributen Blitzbündel und Doppelaxt zur Hauptattraktion des Hortfunds Dolichenusheiligtum, der im Jahr 1937 geborgen wurde. Die Statuette stammt ursprünglich aus der Stadt Doliche in der Provinz Gaziantep im Südosten der Türkei und wurde vermutlich von einem Soldaten den weiten Weg bis nach Mauer mitgenommen.

• Hinweis: Der komplette Fund ist in der Sektion VI - Mauer an der Url - im Kunsthistorischen Museum in Wien ausgestellt. Dieser umfasst neben Metallgegenständen, Haushaltsgeräten (Sieb, Öllampen etc.) und Werkzeug, auch Weihgegenstände des Jupiter Dolichenus Kultes, wie z. B. die Statuetten Juno und Viktoria sowie Dreiecktafeln aus Bronze etc.

[ Viva Canarias Online vom 4.1.2025 ]

____________VERWEISE/QUELLEN____________

1)Monumental trees - https://www.monumentaltrees.com/de/aut/wien/hietzing/4591_lainzerttiergarten/10915/

2)Kronen des römischen Empire - siehe (Corona triumphalis, Corona civica, Corona Muralis, Corona obsidimalis, Corona navalis und Corona castrensis - siehe https://world4.eu/roman-crowns/ )

3)International Oak Society (Internationale Gesellschaft der Eichen, https://www.internationaloaksociety.org/content/oaks-hold-keys-understanding-ancient-rome )

5)Imperium Romanum - https://imperiumromanum.pl/en/curiosities/oak-in-the-culture-of-the-ancient-romans/

6)Die Eiche in der Kräuterapotheke - Naturzyt.ch sowie https://bionorica.de/de/gesundheit/heilpflanzen/eiche.html

7)Universität Göttingen, Mythologie und Brauchtum (uni-goettingen.de)

8)Liste der Eichen Europas mit einem Stammumfang von mindestens 10 Metern ( https://de.wikipedia.org/wikiListe_der_Eichen_Europas_mit_einem_Stammumfang_ab_zehn_Metern )

sowie Bayerische Forstliche Information Lwf.bayern.de

9)Museum Petronell-Carnuntum,

.jpg)